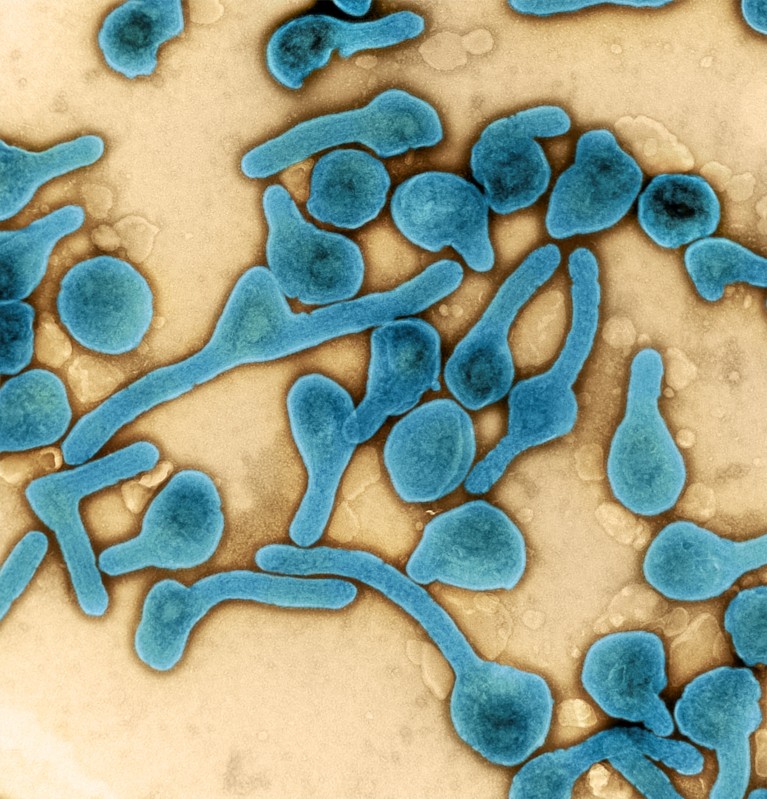

Micrographie électronique à transmission colorisée de particules du virus de Marburg (bleu)Crédit : VINCENT MONCORGE / LOOK AT SCIENCES / SPL

Dans un monde où les menaces sanitaires émergentes sont de plus en plus fréquentes et imprévisibles, la capacité de prévenir et d'contrôler les épidémies est critique pour toute nation. L'expérience du Rwanda dans la lutte contre le virus de Marburg en 2024 est un exemple de la manière dont la préparation, la collaboration et l'investissement continu dans les infrastructures de santé, peuvent faire la différence. Toutefois, cette expérience ne doit pas être considérée comme un cas isolé, mais comme le point de départ d'une réflexion plus large sur l'avenir de la préparation mondiale aux urgences sanitaires.

Le virus de Marburg, qui ressemble l’Ebola par sa fatalité et son mode de transmission, est l'un des agents pathogènes les plus effroyables au monde. Sa capacité à provoquer des fièvres hémorragiques et des taux de mortalité élevés, en l'absence de vaccins ou de traitements spécifiques, rend impérative une réponse rapide et coordonnée. Le Rwanda a pu transformer la menace en opportunité grâce à un système de surveillance efficace, une réponse rapide et une forte culture de communication et de collaboration communautaire. Son expérience montre qu'en investissant dans les systèmes de surveillance, la formation du personnel et les technologies de diagnostic, il est possible d'anticiper la diffusion de l'infection et de mettre en œuvre des mesures de contrôle efficaces.

Mais pourquoi est-il si important de regarder au-delà du seul cas rwandais ? La réponse réside dans la nature mondiale des épidémies. Aujourd'hui, la santé de chaque individu est étroitement liée à celle des autres. À l'ère des voyages internationaux et de l'interconnexion économique et sociale, une épidémie dans un coin du monde peut rapidement se transformer en crise mondiale. Par conséquent, la préparation aux épidémies ne doit pas être considérée comme une question locale ou nationale, mais comme une responsabilité mondiale partagée.

Le modèle rwandais nous offre plusieurs leçons utiles. Tout d'abord, la détection précoce et l'utilisation des technologies modernes sont essentielles. La capacité d'identifier les signes d'infection à un stade précoce permet d'activer les protocoles d'urgence et d'isoler rapidement les cas suspects, minimisant ainsi le risque de propagation. Cette stratégie, basée sur la prévention plutôt que sur la réaction, est un paradigme fondamental pour toute nation qui souhaite se préparer à de nouvelles menaces.

Un autre aspect central concerne la communication. Pendant une épidémie, la diffusion d'informations correctes et opportunes est critique pour éviter la panique et lutter contre la désinformation. Le Rwanda a pu s'appuyer sur les agents de santé et les leaders locaux, des personnes de confiance qui ont su transmettre des messages clairs et rassurants aux communautés. Cette approche démontre que l'éducation à la santé et l'implication directe des citoyens sont des outils puissants pour créer une réponse collective et partagée. Aujourd'hui, le rôle des médias, des réseaux sociaux et des plateformes numériques est essentiel pour informer et engager un public mondial.

Un autre aspect, qui dépasse largement les frontières d'un seul pays, est la collaboration internationale. Aucune nation ne peut faire face seule à la menace d'une pandémie : le partage des connaissances, des ressources et des données entre les pays, les institutions et les organisations mondiales est indispensable. L'expérience du Rwanda a bénéficié du soutien d'organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l'Africa CDC. Ces collaborations ont facilité l'échange d'informations en temps réel, permettant un accès plus rapide aux outils de diagnostic et aux lignes directrices opérationnelles. L'élargissement de cette vision implique la nécessité de renforcer les liens entre les nations et de promouvoir une approche multilatérale qui mette en commun l'expertise et les ressources pour faire face aux futures urgences sanitaires.

L'aspect éthique et politique ne peut pas non plus être oublié. Le fait que le Rwanda, malgré des ressources économiques limitées, ait réussi à mettre en œuvre un système de préparation efficace remet en question la perception traditionnelle selon laquelle seules les nations les plus riches ont la capacité de se défendre contre les menaces sanitaires graves. Cette réalité devrait inciter la communauté internationale à reconsidérer la manière dont elle soutient les pays en développement, en encourageant les investissements et la coopération qui peuvent faire de la préparation aux épidémies une priorité mondiale, plutôt qu'une réaction isolée et temporaire.

Le défi est double : d'une part, améliorer les infrastructures sanitaires et la capacité de réaction dans les pays aux ressources limitées ; d'autre part, créer un système de gouvernance mondiale qui coordonne efficacement les réponses aux situations d'urgence, en garantissant l'équité, la transparence et la solidarité.

Enfin, il est important de souligner que toute crise est aussi une occasion de croissance et d'innovation. L'expérience du virus de Marburg, bien qu'elle ait été une épreuve du feu, a permis au monde entier de tirer des enseignements précieux sur la valeur de la préparation, de la prévention et de la coopération. L'examen du cas du Rwanda nous invite à réfléchir à la nécessité de faire de chaque difficulté un tremplin pour des systèmes de santé plus résilients et plus inclusifs.

La réponse du Rwanda à l'épidémie du virus de Marburg nous rappelle avec force que la préparation n'est pas un luxe réservé aux pays riches, mais une nécessité pour tous les pays, quel que soit leur statut économique. Elle démontre que, même avec des ressources limitées, des investissements stratégiques dans les systèmes de santé, l'engagement communautaire et la collaboration internationale peuvent atténuer considérablement l'impact d'une crise de santé publique. Nous devons prendre des mesures proactives immédiatement en construisant des systèmes de santé plus solides et plus résistants, capables d'anticiper les menaces émergentes et d'y répondre. Cela signifie qu'il faut investir dans les infrastructures sanitaires, favoriser les partenariats mondiaux et veiller à ce que chaque pays, quelle que soit sa taille ou sa richesse, soit prêt à relever les défis d'un monde en évolution rapide. En fin de compte, les leçons tirées du Rwanda devraient servir d'appel à l'action pour nous tous - un rappel que notre santé collective est interconnectée et que la voie vers un monde plus sûr et plus équitable commence par une responsabilité et une collaboration partagées.